Table des matières

Commençons par nous intéresser à la mesure de la croissance économique et donc à son principal indicateur, le PIB :

1. Intérêt & limites du PIB

1.1. Définition du PIB

La définition générale du PIB

(Programme TES 2011, Notions)

Le produit intérieur brut aux prix du marché représente le résultat final de l’activité de production des unités productrices résidentes. […]

Source : « Système européen de comptes 2010 (SEC 2010) »1), § 8.89, Eurostat, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2013, p. 305.

Le PIB sert à mesurer l'activité économique d'un pays, au travers de la richesse créée par les agents économiques résidents sur le territoire. Son taux de variation est le principal indicateur de la croissance économique. Il peut se définir de trois façons différentes : selon l'optique de la production, selon l'optique des dépenses et selon l'optique du revenu.

Remarque : Produit intérieur net (PIN) = PIB - consommation de capital fixe du PIB.

Le PIB selon l'optique de la production

le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d’activité, augmentée des impôts moins les subventions sur les produits (lesquels ne sont pas affectés aux secteurs et aux branches d’activité). C’est aussi le solde du compte de production de l’économie totale.

Source : « Système européen de comptes 2010 (SEC 2010) », § 8.89, Eurostat, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2013, p. 305.

Cette définition peut s'écrire sous la forme de l'égalité suivante :

PIB = somme des valeurs ajoutées brutes des producteurs résidents + impôts perçus sur les produits - subventions reçues sur les produits.

C'est, le plus souvent, cette première définition que l'on retient.

Le PIB selon l'optique des dépenses

« le PIB est égal à la somme des emplois finals de biens et de services par les unités institutionnelles résidentes (consommation finale et formation brute de capital), plus les exportations, moins les importations de biens et services. »

Source : « Système européen de comptes 2010 (SEC 2010) », § 8.89, Eurostat, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2013, p. 305.

Cette définition peut s'écrire :

PIB = dépenses de consommation finale + formation brute de capital + exportations franco à bord - importations franco à bord 2).

ou

PIB = dépenses de consommation finale + FBCF + variation des stocks + acquisitions moins cessions d’objets de valeur + exportations franco à bord - importations franco à bord.

avec Formation brute de capital = formation brute de capital fixe (FBCF, dépenses d'investissement) + variation des stocks + acquisitions moins cessions d’objets de valeur.

Le PIB selon l'optique du revenu

« le PIB est égal à la somme des emplois du compte d’exploitation de l’économie totale (rémunération des salariés, impôt sur la production et les importations moins subventions, excédent brut d’exploitation et revenu mixte de l’économie totale). »

Source : « Système européen de comptes 2010 (SEC 2010) », § 8.89, Eurostat, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2013, p. 305.'

Cette définition peut s'écrire :

PIB = rémunération des salariés + impôts sur la production et les importations - subventions sur la production et les importations + revenu mixte brut + Excédent brut d'exploitation (EBE).

Il peut être utile de consulter également les définitions suivantes (qui correspondent également à des indicateurs de la croissance) :

- Valeur ajoutée (acquis de première)

1.2. La mesure du PIB sur longue période : panorama statistique

Document. Le montant du PIB français à prix courants et constants en milliards d'euros

Source : Insee, Comptes nationaux - Base 2014. Disponible en ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/4131360/t_1101.xls & https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/4131360/t_1102.xls

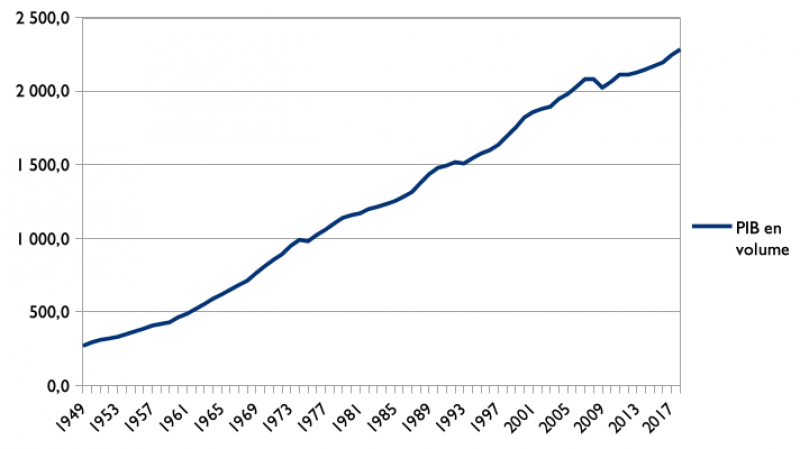

Document. L'évolution du PIB français à prix constants en milliards d'euros

Source : Insee, Comptes nationaux - Base 2014. Disponible en ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/4131360/t_1102.xls (Version ods)

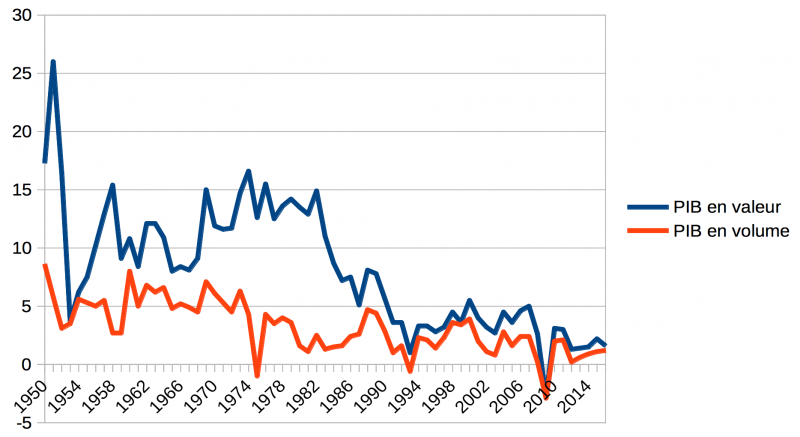

Document. Le taux de croissance du PIB français à prix courants et constants

Source : Insee, Comptes nationaux - Base 2010. Disponible en ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2832646/t_1101.xls & https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2832646/t_1102.xls

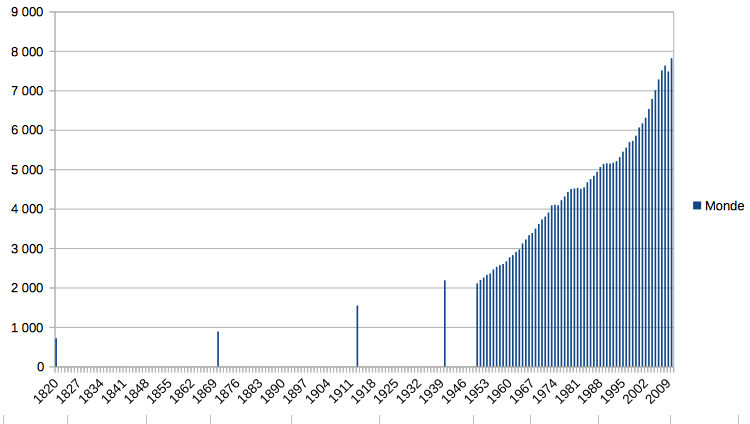

Document. L'évolution du PIB mondial en dollars par habitant de l'an un à 2010

Note : PIB par habitant en dollars internationaux Geary-Khamis de 1990.

Remarque : on utilise le produit par tête pour donner une mesure de la croissance qui annule l’effet de population (2 pays peuvent avoir le même PIB, mais l’un est beaucoup plus peuplé que l’autre).

Source : The Maddison-Project, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm, version 2013.

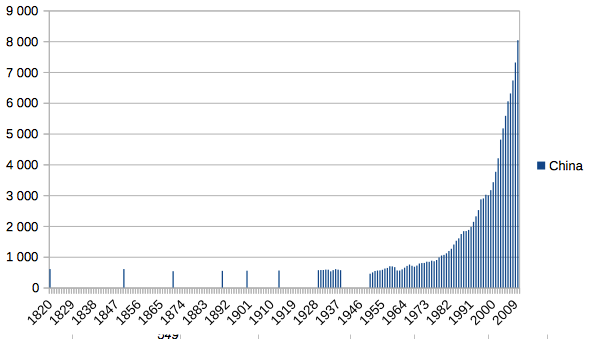

Document. L'évolution du PIB de la Chine en dollars par habitant de l'an un à 2010

Note : PIB par habitant en dollars internationaux Geary-Khamis de 1990.

Source : The Maddison-Project, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm, version 2013.

Pour aller plus loin : Document. Le PIB par pays en dollars américains courants

Source : Données sur les comptes nationaux de la Banque mondiale et fichiers de données sur les comptes nationaux de l'OCDE. Disponible en ligne : http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.CD/countries/1W?display=default.

1.3. Une croissance mesurable ?

1.3.1. Les limites du PIB

Comme vous l'avez vu en Première, le PIB est un agrégat de la comptabilité nationale dont la construction, comme celle de tous les indicateurs statistiques, est loin d'être parfaite. Par conséquent, la mesure de la croissance économique qui en résulte n'est qu'un reflet partiel –– et en partie biaisé –– de la réalité économique.

1. Une mesure incomplète

Pour commencer, le PIB ne permet qu'une mesure incomplète de la production dans la mesure où une partie de celle-ci échappe à la comptabilité nationale. C'est vrai notamment pour :

- la production domestique, le plus souvent réalisée au sein du ménage, qui ne fait pas l'objet d'un échange sur le marché et n'a donc pas de prix. L'exemple typique étant celui du potager familial.

- la production bénévole, réalisée à titre gratuit, donc ne pouvant être évaluée par son prix non plus.

- la production souterraine (ou informelle). Il s'agit essentiellement l'activité non déclarée, qu'elle soit légale (comme le « travail au noir ») ou non (trafic, fraude et évasion fiscale). Elle peut faire l'objet d'une évaluation, mais le plus souvent approximative et sous-estimée.

- la production non marchande. Les services non marchands ne peuvent être évalués à un prix de marché, car ils ne sont pas vendus. Par convention, cette production est alors évaluée au coût de production, c’est-à-dire le montant de la rémunération (salaires + les cotisations sociales). C'est par exemple le cas du travail des enseignants des établissements publics.

2. Une inflation trompeuse

Ensuite, la mesure en valeur du PIB ne permet pas de distinguer l'évolution liée à l'inflation de celle liée à une hausse réelle de la richesse. Les données ainsi obtenues ne sont donc pas réellement comparables dans le temps : l’inflation est trompeuse (Keynes parle d'une « illusion monétaire »), car l'augmentation des prix fait mécaniquement augmenter le PIB en valeur alors qu'il n'y a pas nécessairement de hausse de la valeur ajoutée. Il faut ainsi raisonner sur l'évolution en volume, c'est-à-dire en termes de monnaie constante, et donc « déflater » la monnaie pour retirer l’inflation. Autrement dit, il faut calculer le PIB réel.

3. Une comparaison des pouvoirs d’achat difficile

4. L'absence de prise en compte des externalités

Externalités

(Programme 2nde 2010, Notions (effets externes) ; Programme 1ES 2010, Notions ; Programme TES 2011, Acquis de première)

Les externalités ou effets externes sont les conséquences d’une action individuelle sur un autre acteur, qui ne sont pas prises en compte par le marché ou le système de prix. Il est usuel de dire qu'elles sont le « résultat non voulu d'une action voulue ».

Elles peuvent être positives (exemples : l'implantation de ruches à proximité d'un verger, la vaccination, la recherche) ou négatives (exemples : la pollution, la dégradation de ressources naturelles, le bruit).

Leur existence est donc à l'origine d'une défaillance du marché et justifie l’intervention publique, permettant d’ « internaliser » les externalités (c’est-à-dire faire en sorte qu’elles soient prises en compte par les agents économiques dans leurs calculs coût/avantage).

Exemples : instauration par l'État d’une taxe sur les produits polluants (souvent nommée taxe « Pigou »), subventions à la recherche, vaccination gratuite et obligatoire, etc.

5. Un indicateur strictement quantitatif

Il ne tient notamment pas compte du bien-être et du développement.

Aussi existe-t-il d'autres indicateurs : c'est le cas, par exemple, de l'IDH, indicateur du développement.

1.3.2. Développement & IDH : un exemple d'indicateur alternatif

Pour commencer, qu'est-ce que le développement ?

Développement

François Perroux définit le développement ainsi :

« Le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire croître, cumulativement et durablement, son produit réel global ».

Source : François Perroux, L'économie du XXe siècle, PUF, 1961.

Le développement est donc l'ensemble des transformations des structures démographiques, sociales, culturelles et politiques qui rendent possible une croissance économique stable. Autrement dit, pour François Perroux, le développement est fortement lié à la croissance, mais il s'en distingue nettement.

Le développement est ainsi :

- un phénomène essentiellement qualitatif (à l'inverse de la croissance)3)

- qui ne se réduit donc pas à la dimension économique (il affecte l'ensemble des structures d'un pays et pas seulement les richesses)

- un phénomène de long terme.

Les étapes du développement :

Walt Whitman Rostow (Les étapes de la croissance économique, 1960) explique que tous les pays passent par cinq étapes pour arriver au développement :

- la société traditionnelle : elle se caractérise par une prééminence de l'agriculture, une forte reproduction sociale et l'absence de mutations technologiques ;

- les conditions préalables au développement : transition démographique, émergence des États et de la démocratie, transformation de l'agriculture et développement des marchés, développement de l'esprit d'entreprise ;

- le décollage (take off) : c'est la phase la plus importante, mais aussi la plus courte. Elle se caractérise par l'augmentation de l'investissement et des innovations qui permettent la transformation du système productif, via l'apparition de « leading sector » (secteurs moteurs), et l'accélération de la croissance.

- la maturité : cette phase voit le progrès technique se diffuser à l'ensemble de l'économie et devenir un processus auto-entretenu ;

- la consommation de masse : dernière phase du développement, c'est celle de l'accès, pour le plus grand nombre, à la consommation de biens et de services produits en série et du développement de la protection sociale.

Fondée sur l'évolution du taux d'investissement, son étude tend à montrer que les pays en développement sont simplement en retard sur les autres (il n'ont pas encore franchi l'étape du décollage). Autrement dit, il n'y aurait pas véritablement de cause structurelle au sous-développement qui puisse handicaper durablement les pays. De ce fait, accéder au développement revient, pour un pays, à un phénomène de rattrapage, plus ou moins long, mais inéluctable. Pour accélérer ce processus, il suffit d'ailleurs, pour Rostow, de favoriser le libre-échange et le développement de l'esprit d'entreprise.

Pour mesurer le niveau de développement, on utilise un indicateur économique différent du PIB, l’IDH (indicateur de développement humain). Il s'agit d'un indicateur plus qualitatif que le PIB dans la mesure où il n'intègre pas seulement des données économiques.

(Programme TES 2011, Notions)

L'IDH, Indice de développement humain, est l'indicateur du développement économique.

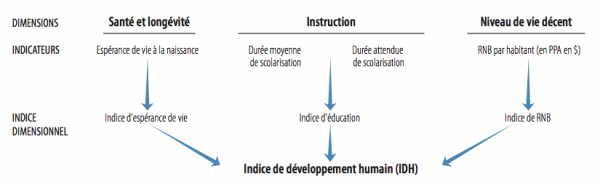

Document. Le nouveau calcul de l'IDH :

Source : PNUD, Rapport sur le développement humain, Notes techniques, 2010, p. 239. Disponible en ligne

Pour chacun des indicateurs, on calcule, un indice dimensionnel :

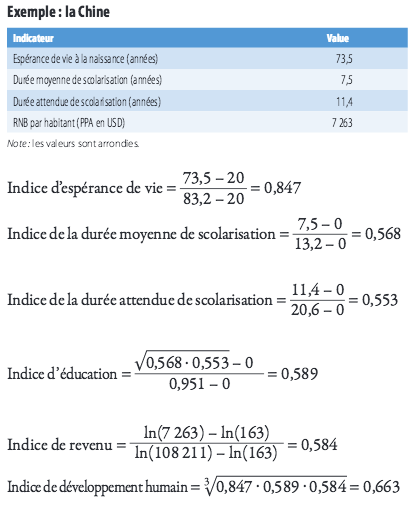

Indice dimensionnel = (valeur utilisée – valeur minimale)/(valeur maximale – valeur minimale).

Remarque : pour l'éducation, on calcule la moyenne géométrique des deux indices.

L'IDH s'obtient, ensuite, en calculant la moyenne géométrique des trois dimensions :

IDH = ( Ilongévité1/3 . Iinstruction1/3 . Irevenu1/3 )

L'IDH prend donc en compte non seulement le niveau de vie, mais également la santé de la population et le niveau d'éducation.

Plus l'IDH se rapproche de 1, plus le niveau de développement du pays est élevé. Inversement, plus il est faible, plus le niveau de développement du pays est faible.

On classe chaque année les pays en quatre grandes catégories, selon que leur développement est : faible (< 0,55), moyen (0,55 =< IDH < 0,7), élevé (0,7 =< IDH < 0,8) ou très élevé (IDH > ou égal à 0,8).

Remarque : il admet lui aussi des limites dans la mesure où, par exemple, il ne prend pas en compte le niveau d’inégalités dans le pays (c'est pourquoi a été notamment crée l'IDHI, Indice de développement humain ajusté aux inégalités).

Document. Exemple de calcul de l'IDH :

Source : PNUD, Rapport sur le développement humain, Notes techniques, 2010, p. 241. Disponible en ligne

Document. Le classement IDH des pays

Source : PNUD. Disponible en ligne : Fichier Excel